GoogleのAIモードとは何か?SEOとの関係について解説

AIモードの基本概要

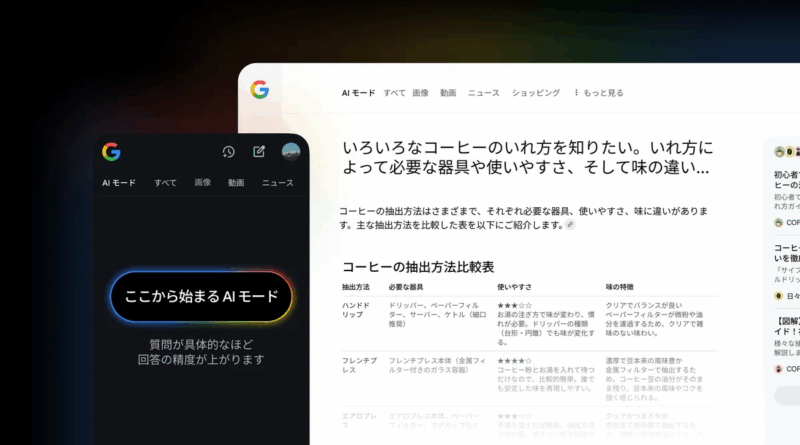

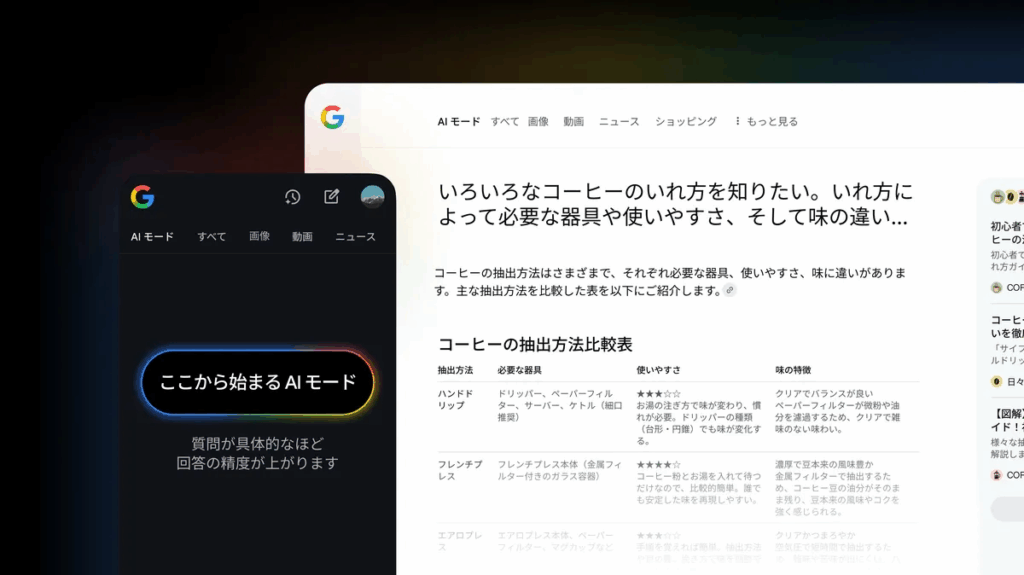

GoogleのAIモードとは、2025年2月に正式発表された、Google検索における革新的な検索体験です。従来のキーワード入力による検索とは一線を画し、ユーザーが自然な会話形式で質問や相談を投げかけると、AIが最適な回答を生成して提示する仕組みとなっています。

このAIモードは、Googleの最新AI技術であるGeminiを基盤としており、単なる検索結果の羅列ではなく、ユーザーの意図を深く理解した上で、複数の情報源を統合して一つの包括的な回答を作り出します。検索ボックスの右端に表示される「AIモード」ボタンをクリックすることで、この新しい検索体験へアクセスできます。

特筆すべきは、AIモードが単独で機能するのではなく、従来のWeb検索と併用できる点です。ユーザーは状況に応じて、AIによる対話型の回答と、従来型のリンク一覧を使い分けることが可能になっています。

- 従来のGoogle検索との違い

- AIモードの実際の使い方

- 検索結果表示の構造変化

- クリック率とトラフィックへの影響

- 検索意図の理解と対応

- AIに引用されるコンテンツ構造

- E-E-A-Tの強化とGoogleの評価基準

- 会話型検索への最適化

- 情報の正確性と一次情報の重要性

- トピッククラスターとコンテンツの網羅性

- マルチメディアコンテンツの活用

- 検索行動の変化への対応

- サイト内検索とナビゲーションの最適化

- コンバージョン最適化とAI時代のCTA

- AIモードの利用設定

- 検索履歴とプライバシー管理

- AIモードへの露出測定とモニタリング

- AI生成コンテンツとオリジナリティの両立

- 継続的な更新と情報の鮮度維持

- ローカルSEOとAIモードの連携

- AIモードの進化予測

- 長期的なSEO戦略の再構築

- 中小企業と個人サイトの生存戦略

- トラフィック減少への対応策

- AIとの協調的な関係構築

- 測定と改善のサイクル確立

従来のGoogle検索との違い

従来のGoogle検索では、ユーザーがキーワードを入力すると、関連性の高いWebページのリンクが10件ずつ表示されていました。ユーザーは複数のサイトを訪問し、情報を比較検討しながら、自分で答えを見つける必要がありました。

一方、GoogleのAIモードでは、検索プロセスそのものが変革されています。ユーザーが「今週末に家族で楽しめる東京近郊の観光スポットは?」といった複雑な質問を投げかけると、AIが複数の情報源から関連情報を集約し、天候予測、家族構成に適した施設、アクセス方法、予算目安などを含む包括的な回答を生成します。

回答の下部には参照元となったWebサイトへのリンクが表示され、ユーザーはさらに詳しい情報が必要な場合にクリックできます。つまり、AIモードは情報収集の入口として機能し、詳細な調査が必要な場合にのみWebサイトへ誘導する構造になっているのです。

AIモードの実際の使い方

GoogleのAIモードは、検索ボックスの右端にある「AIモード」アイコンをクリックすることで起動します。起動後は、通常の会話をするように質問を入力できます。

例えば「マラソン初心者がフルマラソンを完走するためのトレーニング計画を教えて」と入力すると、AIは初心者向けのトレーニングスケジュール、必要な準備期間、注意点、食事管理などを包括的に提示します。さらに「膝への負担を減らす方法は?」と追加質問すると、文脈を理解した上で関連情報を提供します。

このように、AIモードは対話を重ねながら情報を深掘りできる点が最大の特徴です。単発の検索ではなく、継続的な会話を通じて、ユーザーは自分が本当に知りたい情報へと段階的にたどり着くことができます。

GoogleのAIモードがSEOに与える影響

検索結果表示の構造変化

GoogleのAIモードの導入により、検索結果ページ(SERP)の構造が根本的に変化しています。従来は10本のリンクが中心でしたが、AIモードでは生成された回答テキストが画面の大部分を占めます。

この変化は、Webサイトへの流入経路に直接的な影響を及ぼします。ユーザーがAIの回答だけで満足してしまえば、Webサイトへのクリックは発生しません。実際、Googleは回答の下部に参照元リンクを配置していますが、すべての参照元が平等に表示されるわけではなく、AIが選択した情報源のみが掲載されます。

つまり、SEOの目標は「検索結果で上位表示される」ことから、「AIに情報源として選ばれる」ことへとシフトしているのです。従来のキーワード最適化やリンク獲得戦略だけでは不十分であり、AIが理解し、引用したくなる情報構造が求められています。

クリック率とトラフィックへの影響

AIモードの普及は、Webサイトへのクリック率(CTR)に顕著な影響を与えています。従来の検索では、1位表示のサイトでも約30%程度のCTRでしたが、AIモードでは回答が完結している場合、クリック率がさらに低下する可能性があります。

特に影響を受けやすいのは、簡単な質問に対する回答を提供するサイトです。例えば「東京タワーの高さは?」といった明確な答えがある質問では、AIが直接回答を表示するため、Webサイトへの流入はほぼ発生しません。

一方で、深い専門知識、詳細なガイド、実体験に基づくレビュー、独自データなどを提供するサイトは、AIが完全に回答できない領域であるため、引き続き価値を持ちます。AIの回答は導入部分となり、詳細を知りたいユーザーがWebサイトへ流入する構造が生まれています。

検索意図の理解と対応

GoogleのAIモードは、ユーザーの検索意図を従来よりも高度に理解します。単一のキーワードではなく、文脈全体から「何を知りたいのか」「どのような状況にあるのか」を読み取り、最適な回答を生成します。

これはSEO戦略にも大きな示唆を与えます。従来は「SEO対策」というキーワードで上位表示を目指していましたが、AIモード時代には「中小企業がゼロから始められるSEO対策の具体的な手順」といった、より具体的な検索意図に応える必要があります。

ユーザーが何を求めているのか、どのような問題を解決したいのかを深く理解し、それに応える包括的なコンテンツを作成することが、AIに選ばれる条件となっています。単なる情報の羅列ではなく、ユーザーの課題解決に直結するコンテンツ設計が求められているのです。

GoogleのAIモード時代に必要なSEO戦略

AIに引用されるコンテンツ構造

GoogleのAIモードに引用されるためには、AIが理解しやすいコンテンツ構造が不可欠です。最も重要なのは構造化データの実装です。schema.orgの語彙を使用したマークアップにより、FAQセクション、ハウツー記事、製品情報、レビュー、地域情報などをAIが正確に認識できるようになります。

具体的には、FAQ形式のコンテンツは特に効果的です。「〜とは何ですか?」「〜の方法は?」「〜のメリットは?」といった質問と回答のペアを明確に構造化することで、AIが情報を抽出しやすくなります。各質問には簡潔で正確な回答を提供し、必要に応じて詳細説明へのリンクを設置します。

また、見出しタグ(H2、H3など)を適切に使用し、情報の階層構造を明確にすることも重要です。AIは文章全体の構造を分析して重要な情報を抽出するため、論理的で整理されたコンテンツが評価されます。段落も簡潔に保ち、一つの段落で一つのトピックを扱う原則を守ることが推奨されます。

E-E-A-Tの強化とGoogleの評価基準

GoogleのAIモードは、E-E-A-T(Experience:経験、Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性)を重視して情報源を選択します。これはGoogleの検索品質評価ガイドラインに基づく基準であり、AIモード時代にはさらに重要性が増しています。

経験(Experience)を示すためには、実際の体験談、ケーススタディ、before/after の比較、具体的な数値データなどを含めることが効果的です。例えば「このSEO施策を実施した結果、3ヶ月で検索流入が150%増加した」といった実績データは、AIが高く評価する情報です。

専門性(Expertise)を証明するには、著者情報を明確に記載し、その分野での資格、経験年数、実績などを示します。記事の執筆者がその分野の専門家であることをGoogleに伝えることで、AIが情報源として選ぶ可能性が高まります。

権威性(Authoritativeness)と信頼性(Trustworthiness)については、他の信頼できるサイトからの被リンク、企業情報や連絡先の明示、プライバシーポリシーや利用規約の整備、SSL証明書の導入などが重要です。これらの要素が総合的に評価され、AIが参照する情報源として選ばれるかが決まります。

会話型検索への最適化

GoogleのAIモードは本質的に会話型であるため、コンテンツも会話型の検索クエリに最適化する必要があります。従来の「SEO対策」といった短いキーワードだけでなく、「初心者でも実践できるSEO対策の手順を詳しく教えてください」といった自然な文章形式の質問に対応できるコンテンツが求められています。

これを実現するためには、ユーザーが実際にどのような質問をするかを想定し、その質問形式を見出しやコンテンツ内に自然に組み込むことが効果的です。例えば、見出しを「SEO対策の方法」ではなく「初心者が最初に取り組むべきSEO対策は何ですか?」という質問形式にすることで、会話型検索とのマッチング率が向上します。

また、文章のトーンも重要です。堅苦しい専門用語だけでなく、読者に語りかけるような親しみやすい表現を使用することで、AIが「この情報はユーザーにとって理解しやすい」と判断しやすくなります。ただし、専門性を損なわないバランスが重要です。

さらに、一つのコンテンツ内で複数の関連質問に答える構造も効果的です。メインの質問に答えた後、「関連してよくある質問」として追加の質問と回答を提供することで、AIモードでの追加質問にも対応できる包括的なコンテンツになります。

GoogleのAIモードに対応する実践的手法

情報の正確性と一次情報の重要性

GoogleのAIモードは、情報の正確性を最優先で評価します。不正確な情報や誤解を招く表現を含むコンテンツは、AIの情報源として選ばれません。特に健康、金融、法律などYMYL(Your Money or Your Life)分野では、この基準がさらに厳格になります。

一次情報の提供は、AIに選ばれる最も確実な方法の一つです。自社で実施した調査データ、顧客アンケート結果、実験や検証の結果、独自のケーススタディなどは、他のサイトでは得られない価値ある情報として高く評価されます。

例えば「2024年のSEO動向調査」という記事を作成する場合、他のサイトの情報をまとめるだけでなく、自社で100社にアンケートを実施した結果を掲載することで、AIが引用したくなる独自性の高いコンテンツになります。データは図表で視覚化し、構造化データでマークアップすることで、さらに引用されやすくなります。

また、情報の鮮度も重要です。定期的にコンテンツを更新し、最新の情報を反映させることで、AIが「この情報源は信頼できる最新情報を提供している」と判断します。特に変化の早い分野では、年単位ではなく月単位での更新が推奨されます。

トピッククラスターとコンテンツの網羅性

GoogleのAIモードは、一つの記事だけでなく、Webサイト全体の情報の質と量を評価します。特定のトピックに関して包括的な情報を提供しているサイトは、その分野の権威として認識され、AIの情報源として優先的に選ばれます。

トピッククラスター戦略では、中心となる「ピラーページ」と、関連する複数の「クラスターページ」を作成します。例えば「SEO対策完全ガイド」というピラーページを中心に、「キーワード選定の方法」「内部リンク最適化」「コンテンツ作成のコツ」「テクニカルSEO」などのクラスターページを配置し、相互にリンクで結びます。

この構造により、ユーザーがどのような角度から質問しても、サイト内に答えが存在する状態を作ります。AIは「このサイトはSEOに関する包括的な情報を持っている」と判断し、SEO関連の質問に対して優先的に参照するようになります。

各クラスターページは浅い情報ではなく、そのトピックを深く掘り下げた専門的な内容にすることが重要です。表面的な情報の羅列では、AIは価値を認めません。実践的なアドバイス、具体例、視覚的な説明(図解、スクリーンショットなど)を含む、ユーザーが実際に活用できるコンテンツを目指します。

マルチメディアコンテンツの活用

GoogleのAIモードは、テキストだけでなく画像、動画、音声などのマルチメディアコンテンツも理解します。Geminiの能力により、画像内のテキストや図表の内容、動画の音声や字幕も分析対象となっています。

画像を使用する際は、適切なalt属性を設定することが必須です。「image001.jpg」ではなく、「SEO対策のキーワード選定プロセスを示すフローチャート」といった具体的な説明を記載することで、AIが画像の内容を正確に理解します。画像ファイル名も同様に、内容を表す名前に変更することが推奨されます。

動画コンテンツでは、字幕(キャプション)の提供が重要です。YouTube動画を埋め込む場合は、動画内で話している内容のテキスト版をページ内にも記載することで、AIが内容を把握しやすくなります。また、動画の概要、主要なポイント、タイムスタンプ付きの目次を提供することで、ユーザーにとってもAIにとっても価値の高いコンテンツになります。

インフォグラフィックや図解も効果的です。複雑な概念やプロセスを視覚的に説明することで、ユーザーの理解を助けるだけでなく、AIも「このサイトは情報をわかりやすく提供している」と評価します。ただし、重要な情報を画像内のテキストだけで提供するのではなく、必ずHTMLテキストとしても記載することが重要です。

GoogleのAIモード時代のユーザー行動とサイト設計

検索行動の変化への対応

GoogleのAIモードの導入により、ユーザーの検索行動は大きく変化しています。従来は「東京 レストラン おすすめ」といった短いキーワードで検索していましたが、AIモードでは「予算5000円で東京駅近くの静かな個室があるレストランを教えて」といった詳細な条件を含む質問が増えています。

この変化に対応するには、コンテンツ内で具体的な条件やシナリオを想定した情報を提供することが効果的です。レストランサイトであれば、予算別、シーン別(デート、接待、家族連れ)、設備別(個室、禁煙、バリアフリー)といった複数の切り口で情報を整理し、ユーザーの多様なニーズに応えられる構造にします。

また、ユーザーは一度の質問で終わらず、対話を重ねながら情報を絞り込んでいきます。「他に和食のオプションはありますか?」「予約の取りやすさはどうですか?」といった追加質問にも対応できるよう、関連情報を同じページ内または関連ページで提供することが重要です。

さらに、モバイルでの検索が主流になっていることも考慮する必要があります。長文を読ませるのではなく、要点を簡潔にまとめ、必要に応じて詳細を展開できるアコーディオン形式などを採用することで、モバイルユーザーにとって快適な体験を提供できます。

サイト内検索とナビゲーションの最適化

GoogleのAIモードが外部での検索体験を変えているように、サイト内でもAI支援の検索やナビゲーションを提供することで、ユーザー体験を向上させることができます。サイト内検索ボックスにAI機能を組み込み、自然な質問形式での検索を可能にすることで、ユーザーは求める情報により早くたどり着けます。

また、FAQセクションを充実させることも重要です。GoogleのAIモードはFAQからの情報抽出を得意としているため、よくある質問と回答を構造化データでマークアップし、サイト内の目立つ場所に配置することで、AIに引用される可能性が高まります。

ナビゲーション設計では、ユーザーの意図に基づいたカテゴリ分けが効果的です。「製品カテゴリ別」だけでなく、「解決したい課題別」「利用シーン別」といった切り口を提供することで、ユーザーは自分の状況に合った情報を見つけやすくなります。

内部リンクも戦略的に配置します。関連するコンテンツへのリンクを適切に設置することで、ユーザーの回遊率が向上するだけでなく、Googleのクローラーがサイト構造を理解しやすくなります。リンクテキストは「こちら」ではなく、「SEO対策の具体的な手順」といった内容を示す表現にすることで、AIがリンク先の内容を把握しやすくなります。

コンバージョン最適化とAI時代のCTA

GoogleのAIモードによってサイトへの流入パターンが変化する中、コンバージョン最適化の戦略も見直しが必要です。AIモードから流入するユーザーは、すでにある程度の情報を得ている状態であるため、従来のようにゼロから説明する必要はありません。

むしろ、次のアクションへ素早く誘導することが重要です。例えば、AIモードで「リフォーム会社の選び方」を検索してサイトに来たユーザーに対しては、改めて選び方を説明するのではなく、「無料見積もり依頼」や「施工事例の閲覧」といった具体的なアクションへ導くCTA(Call To Action)を目立つ位置に配置します。

また、AIモードでは複数の情報源が提示されるため、他社との差別化が重要になります。「なぜ当社を選ぶべきか」を明確に伝える独自の強み、実績データ、顧客の声などを前面に出すことで、ユーザーの選択を促します。

チャットボットの導入も効果的です。サイトに訪問したユーザーがさらに質問したい場合、すぐに答えを得られる環境を提供することで、離脱を防ぎコンバージョンへつなげます。ただし、チャットボットは単なる自動応答ではなく、ユーザーの質問を理解し適切に対応できる高度なものが求められます。

GoogleのAIモードに関するデータ管理と設定

AIモードの利用設定

GoogleのAIモードは、Googleアカウントにログインしているユーザーが利用できる機能です。検索ボックスの右端に表示される「AIモード」アイコンをクリックすることで、通常の検索からAIモードへ切り替えることができます。

ユーザーは自分の好みに応じて、AIモードと従来の検索を使い分けることが可能です。簡単な事実確認や商品比較などはAIモードで、特定のサイトを探す場合や最新ニュースを網羅的に見たい場合は従来の検索を使うといった使い分けが推奨されます。

企業のWeb担当者としては、自社サイトがAIモードでどのように表示されているかを定期的に確認することが重要です。主要なキーワードや質問形式の検索を実際にAIモードで行い、自社サイトが参照元として表示されているか、どのような文脈で引用されているかをチェックします。

もし自社サイトが表示されない場合は、コンテンツの構造、情報の正確性、E-E-A-Tの要素などを見直し、AIに選ばれやすい改善を行います。競合サイトがどのように表示されているかを分析することも、改善のヒントになります。

検索履歴とプライバシー管理

GoogleのAIモードは、ユーザーの検索履歴や行動データを学習することで、よりパーソナライズされた回答を提供します。これは利便性を高める一方で、プライバシーへの配慮も必要です。

ユーザーは、Googleアカウントの「マイアクティビティ」ページから、自分の検索履歴やAIモードでの会話履歴を確認し、必要に応じて削除することができます。また、「ウェブとアプリのアクティビティ」設定をオフにすることで、履歴を保存しない選択も可能です。

企業がGoogleのAIモードを業務で利用する場合は、機密情報や個人情報を含む質問をしないよう注意が必要です。AIモードへの入力内容は、Googleのサービス改善のために使用される可能性があるため、社内規定やセキュリティポリシーに従った利用が求められます。

ビジネス向けには、Google Workspace環境でのAIモード利用を検討することも一つの選択肢です。Workspace環境では、企業データの取り扱いに関する追加の保護措置が提供されており、より安心して利用できる環境が整っています。

AIモードへの露出測定とモニタリング

GoogleのAIモードにおいて、自社サイトがどれだけ引用されているかを測定することは、SEO戦略の効果を評価する上で重要です。ただし、現時点ではGoogle Search ConsoleにAIモード専用の指標は提供されていません。

そのため、定期的に主要キーワードや想定される質問でAIモード検索を実施し、手動で確認する必要があります。確認すべきポイントは、自社サイトが参照元として表示されているか、どのページが引用されているか、どのような文脈で使用されているか、競合と比較してどの位置にあるかなどです。

また、AIモード経由の流入を識別するために、Google Analyticsで参照元やランディングページの詳細な分析を行います。AIモードからの流入は、従来の検索とは異なるユーザー行動パターンを示す可能性があるため、直帰率、滞在時間、コンバージョン率などの指標を別途追跡することが推奨されます。

競合分析も重要です。同じ業界の主要な競合がAIモードでどのように表示されているか、どのようなコンテンツが引用されているかを定期的にチェックし、自社の改善に活かします。特に競合が表示されているのに自社が表示されない場合は、早急な対策が必要です。

GoogleのAIモードを活用したコンテンツ戦略

AI生成コンテンツとオリジナリティの両立

GoogleのAIモード時代において、皮肉にも、AIを使ってコンテンツを生成すること自体は問題ではありません。Googleは「どのように作られたか」ではなく、「ユーザーにとって価値があるか」を評価基準としています。

ただし、AIで生成したコンテンツをそのまま公開するのではなく、人間の専門家による検証、追加情報の補完、実体験の追加などを行うことが重要です。ChatGPTやGeminiを使ってコンテンツの骨組みを作り、その後、自社の知見やデータ、事例を加えることで、AIでは生成できない独自性の高いコンテンツが完成します。

例えば、「SEO対策の基本手順」という記事をAIで下書きした後、自社で実際に成功した具体的な事例、数値データ、失敗から学んだ教訓、業界特有の注意点などを追加します。この人間による付加価値が、GoogleのAIモードに選ばれる決定的な差になります。

また、AI生成コンテンツの品質チェックも欠かせません。事実確認、最新情報の反映、表現の自然さ、論理的な一貫性などを丁寧に確認し、必要に応じて修正します。AIは時に不正確な情報や古い情報を含むことがあるため、人間による最終確認が必須です。

継続的な更新と情報の鮮度維持

GoogleのAIモードは、情報の鮮度を重視します。同じトピックについて複数の情報源がある場合、より新しい情報を提供しているサイトが優先される傾向があります。

そのため、一度公開したコンテンツを放置せず、定期的に更新することが重要です。更新の頻度はトピックによって異なりますが、技術やトレンドに関する内容であれば月次または四半期ごと、制度や法律に関する内容であれば変更があるたびに、普遍的な内容でも年次での見直しが推奨されます。

さらに、業界の最新動向やGoogleのアルゴリズム変更に合わせた内容の追加も効果的です。例えば、Googleが新しいランキング要因を発表した場合、既存のSEO関連記事にその情報を追加し、どのように対応すべきかを解説します。これにより、そのトピックにおける権威性と信頼性が強化されます。

更新履歴を記録することも推奨されます。記事の下部に「更新履歴」セクションを設け、「2025年3月:Googleコアアップデートに関する情報を追加」といった形で変更内容を明記することで、ユーザーとGoogleの両方に対して、このサイトが継続的にメンテナンスされていることを示せます。

ローカルSEOとAIモードの連携

GoogleのAIモードは、位置情報を活用した検索にも対応しています。「近くのカフェでWi-Fiが使える場所は?」といった質問に対して、ユーザーの現在地に基づいた回答を生成します。

このため、ローカルビジネスにとってGoogleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の最適化が極めて重要になります。営業時間、住所、電話番号、ウェブサイトURL、サービス内容などの基本情報を正確に登録し、定期的に更新します。

特に重要なのは、写真の追加とレビューへの返信です。高品質な店舗写真、商品写真、サービスの様子などを豊富に掲載することで、AIが視覚的な情報も含めて回答を生成する際に有利になります。また、顧客からのレビューに丁寧に返信することで、エンゲージメントの高さを示すことができます。

ウェブサイト側では、LocalBusinessスキーマを実装し、店舗情報を構造化データでマークアップします。営業時間、提供サービス、価格帯、駐車場の有無、バリアフリー対応など、ユーザーが知りたい情報を網羅的に記載し、AIが引用しやすい形式にします。

さらに、地域に関連するコンテンツを作成することも効果的です。「渋谷エリアでランチにおすすめのカフェ」「新宿三丁目駅から徒歩5分以内の居酒屋」といった具体的な地域情報を含む記事を作成し、地域名と関連キーワードを自然に組み込みます。

GoogleのAIモードの今後の展望とSEO戦略

AIモードの進化予測

GoogleのAIモードは、まだ発展の初期段階にあり、今後さらなる進化が予想されます。最も可能性が高いのは、マルチモーダル機能の強化です。現在も画像や動画を理解する能力はありますが、今後はリアルタイムの映像解析、音声認識の精度向上、3D情報の理解などが進むでしょう。

また、よりパーソナライズされた回答の提供も進展すると考えられます。ユーザーの過去の検索履歴、興味関心、購買行動、位置情報などを総合的に分析し、同じ質問でもユーザーごとに異なる回答を生成する仕組みが強化されるでしょう。

さらに、他のGoogleサービスとの統合も深まると予想されます。Gmail、Google Calendar、Google Maps、Google Driveなどのデータと連携し、「今週のスケジュールに合わせて効率的な移動ルートを教えて」といった横断的な質問にも対応できるようになるでしょう。

リアルタイム情報の取得能力も向上すると考えられます。ニュース、天気、交通情報、株価、スポーツの試合結果など、常に変化する情報をAIモードが即座に取得し、最新の状態で回答を生成するようになるでしょう。

長期的なSEO戦略の再構築

GoogleのAIモードの普及を見据えた長期的なSEO戦略では、従来の「検索順位」という指標だけでは不十分になります。新たなKPI(重要業績評価指標)として、AIモードでの引用回数、参照元としての表示頻度、AIが生成する回答内での自社ブランドの言及回数などを追跡する必要があります。

コンテンツ戦略も根本的に見直しが必要です。大量の浅いコンテンツを作成するのではなく、少数でも深く包括的なコンテンツを作成する方向へシフトします。一つのトピックについて、初心者から上級者まで、あらゆる角度からの質問に答えられる「究極のリソース」を目指します。

ブランド構築の重要性も増します。AIモードでは、複数の情報源から情報を統合するため、特定のサイト名が前面に出にくくなります。しかし、強力なブランドは、AIの回答内でも言及されやすく、ユーザーの記憶にも残りやすいため、長期的なブランディング投資が重要になります。

また、検索以外のチャネルの強化も欠かせません。SNS、メールマーケティング、YouTube、ポッドキャスト、オフラインイベントなど、多様な接点を持つことで、Googleの検索結果やAIモードだけに依存しないトラフィック構造を構築します。

コミュニティの形成も有効な戦略です。自社サイトにフォーラムやコメント機能を設置し、ユーザー同士の交流を促進することで、UGC(ユーザー生成コンテンツ)が蓄積され、それ自体がAIに引用される価値ある情報源になります。

中小企業と個人サイトの生存戦略

GoogleのAIモードの普及は、大手サイトに有利に働く側面がありますが、中小企業や個人サイトにもチャンスは存在します。鍵となるのは「ニッチと専門性」です。

大手総合サイトが網羅的な情報を提供する一方、特定の分野に深く特化したサイトは、その分野における最高の情報源として認識されます。例えば、「SEO全般」ではなく「地方の中小企業向けローカルSEO」に特化することで、その領域では誰にも負けない専門サイトとして確立できます。

実体験と独自の視点も強力な武器です。大手サイトが一般論を述べる中、「実際に10年間この方法を試した結果」「失敗事例から学んだ教訓」といった一次情報は、AIが高く評価する要素です。個人の経験や中小企業ならではの柔軟な対応事例などは、代替不可能な価値を持ちます。

地域密着型の情報提供も有効です。「東京のカフェ」という広いテーマでは大手に勝てませんが、「世田谷区の駒沢公園周辺で子連れに優しいカフェ」という具体的なテーマであれば、地域に精通した個人や中小企業が優位に立てます。

さらに、更新頻度とコミュニケーションの速さも差別化要因です。大手サイトは組織が大きく意思決定に時間がかかりますが、中小企業や個人は迅速に最新情報を反映し、ユーザーの質問にも素早く対応できます。この機動力は、AIモード時代においても重要な競争優位性となります。

GoogleのAIモードとSEOの共存戦略

トラフィック減少への対応策

GoogleのAIモードの普及により、Webサイトへの直接的なトラフィックが減少する可能性は否定できません。しかし、これを脅威としてだけ捉えるのではなく、新たな機会として活用する視点が重要です。

まず、AIモードから流入するユーザーの質に注目します。AIの回答だけでは満足せず、さらに詳しい情報を求めてサイトを訪れるユーザーは、購買意欲や情報への関心が高い可能性があります。このような高質なトラフィックに対して、適切なコンテンツとCTAを提供することで、コンバージョン率を向上させることができます。

また、AIモード経由のトラフィックが減少する分野と、依然として直接訪問が期待できる分野を見極めます。簡単な事実確認や一般的な情報提供のコンテンツは、AIモードで完結する可能性が高いため、そうした領域への投資を減らし、深い専門知識、詳細なガイド、ツール提供、コミュニティ形成など、AIでは代替できない価値提供にリソースを集中させます。

メールリストやSNSフォロワーの構築も重要になります。サイトへの訪問者に対して、メールマガジンへの登録やSNSのフォローを促すことで、Googleの検索結果やAIモードに依存しない直接的なコミュニケーションチャネルを確保します。定期的に有益な情報を提供することで、ロイヤルユーザーを育成します。

さらに、リファラルトラフィックの獲得も効果的です。他のWebサイト、業界メディア、インフルエンサーとの関係構築を通じて、自社サイトへのリンクを増やします。これらのリンクは、検索エンジン経由以外のトラフィック源となるだけでなく、SEO的にも価値があります。

AIとの協調的な関係構築

GoogleのAIモードを敵対視するのではなく、協調的な関係を築くことが、長期的な成功の鍵となります。AIは情報を要約し提示する役割を担い、Webサイトは詳細な情報と体験を提供する役割を担うという、役割分担の考え方です。

この視点に立つと、AIモードでの回答は、自社サイトへの「入口」または「プレビュー」として機能します。ユーザーがAIの回答で興味を持ち、「もっと詳しく知りたい」と思った時に、自社サイトが選ばれるような設計が重要です。

具体的には、AIモードで引用されやすい簡潔で正確な情報を提供しつつ、サイト内ではその情報を大幅に拡張した深い内容を用意します。例えば、「SEO対策の基本5ステップ」という情報がAIモードで引用された場合、サイト内では各ステップの詳細な解説、実践例、ツールの使い方、よくある失敗とその回避方法など、数千文字にわたる包括的なガイドを用意します。

また、AIが回答できない独自の付加価値を提供することも重要です。無料ツール、テンプレート、チェックリスト、計算機、診断機能など、インタラクティブな要素を提供することで、ユーザーはサイトを訪問する明確な理由を持ちます。

さらに、コミュニティや専門家への直接アクセスも価値ある差別化要因です。「質問に専門家が回答」「ユーザー同士の事例共有フォーラム」「オンラインセミナーへの参加」など、人間同士のつながりを提供することで、AIでは代替できない体験を創出します。

測定と改善のサイクル確立

GoogleのAIモード時代のSEO戦略では、継続的な測定と改善のサイクルを確立することが不可欠です。従来のSEO指標に加えて、AIモード特有の指標も追跡します。

定期的なAIモード監査を実施し、主要なトピックやキーワードでAIモード検索を行い、自社サイトの引用状況を記録します。引用されている場合は、どのページのどの情報が使われているかを分析し、引用されていない場合は、競合がどのような情報提供をしているかを調査します。

Google Search Consoleのデータを詳細に分析し、クリック率の変化、表示回数の推移、平均掲載順位などを時系列で追跡します。特に、AIモード導入前後での変化を比較することで、影響を定量的に把握します。

A/Bテストも有効です。同じトピックについて、異なる構造やフォーマットのコンテンツを作成し、どちらがAIモードに引用されやすいか、またユーザーエンゲージメントが高いかをテストします。構造化データの有無、FAQ形式と通常記事形式、文字数の違いなど、様々な要素をテストします。

競合分析も継続的に実施します。自社と競合の両方について、AIモードでの表示状況、引用頻度、言及される文脈などを比較分析し、競合の成功要因を学び、自社の戦略に活かします。

これらの測定結果に基づいて、コンテンツの改善、構造化データの追加、新規コンテンツの作成などを実施し、再度測定するというPDCAサイクルを回します。AIモードの仕組みやアルゴリズムは進化し続けるため、一度最適化したから終わりではなく、継続的な改善が必要です。

まとめ

GoogleのAIモードは、検索とSEOの世界に根本的な変革をもたらしています。しかし、これはSEOの終わりではなく、新たな形への進化です。成功の鍵は、AIモードの仕組みを理解し、それに適応した戦略を構築することにあります。

最も重要なのは、ユーザーファーストの姿勢です。AIに最適化することと、ユーザーに価値を提供することは、本質的に同じです。なぜなら、GoogleのAIモードは、ユーザーにとって最も有用で信頼できる情報を提供することを目的としているからです。

具体的には、正確で包括的な情報提供、一次情報と独自の視点の提示、E-E-A-Tの強化、構造化データの実装、会話型検索への対応、継続的な更新とメンテナンスが求められます。

また、GoogleのAIモードだけに依存しない多様なトラフィック源の確保も重要です。SNS、メールマーケティング、コミュニティ形成、リファラルトラフィックなど、複数のチャネルを組み合わせることで、より強靭なWebプレゼンスを構築できます。

AIモード時代のSEOは、短期的なテクニックではなく、長期的な資産構築です。質の高いコンテンツ、強力なブランド、信頼されるオーソリティとしての地位は、一朝一夕には築けませんが、一度確立すれば持続的な競争優位性となります。

GoogleのAIモードは進化し続けます。今日の最適解が明日も通用するとは限りません。しかし、ユーザーに価値を提供し、信頼される情報源であり続けるという基本原則は変わりません。この原則に忠実であり続けることが、AIモード時代においても成功するSEO戦略の核心なのです。